こんにちは!

睡眠の専門家の依田恭平(よだきょうへい)です。

今日までに述べ52,018名という方の

睡眠相談に乗ってきて感じたことは、

睡眠が悪くなる理由には傾向性があり、

なおかつ習慣に関して取り組むべきことは

至ってシンプルだということです。

そこで今回の内容は、

厚生労働省が推奨している快眠12箇条に

私が現場を通して実践してきた

リアルな内容を追加したものです。

すべてに実践できるものばかりなので、

ぜひ最後まで読んで取り組んでみてください。

目次

あなたの睡眠負債を計算してみよう!!

まずはじめに、

あなたの睡眠負債が

何時間溜まっているか確認してみましょう。

睡眠負債とは、

William C. Dement 教授により

提唱された言葉で、

日々の睡眠不足が借金のように積み重なり、

心身に悪影響を及ぼすおそれのある状態のことです。

日々ほんの少しの睡眠不足は、

多くの方は自覚がないために軽視しがちです。

ですがこの状態が、

数日、数週間、数年に渡って

積み重なると

「疲労が取れない」

「だるい」

「漠然とした不調」

このような症状を引き起こします。

この状態はお金の借金で言う所の

「債務超過」の状態のようなもので、

生活や仕事の質が低下するだけでなく、

うつ病、がん、認知症などの疾病に

繋がるおそれがあります。

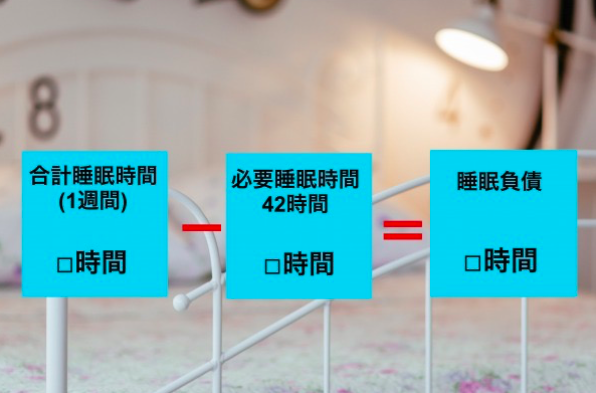

睡眠負債の調べ方

計算式:

1週間の睡眠時間の合計 − 49時間(※1週間平均)

= 睡眠負債

※1日の推奨されている睡眠時間は、最新のアメリカの研究では1日7時間とされています。

例えば、計算した結果が

−(マイナス)になるようなら、

その時間分があなたが

1週間で蓄積する睡眠負債ということになります。

例:1週間の睡眠時間(35時間) − 49時間

= − 14時間

もしも、−14時間と算出された場合、

あなたはいつもの睡眠時間に加えて、どこかで14時間分の睡眠を取らなければ負債は解消されないということです。

ただ、仕事に家事に育児に忙しい現代人が、いつもの睡眠時間に加えて更に睡眠時間を取ることって非常に難しいですよね?

なので、次の項から

『質をあげる方法』を書いていきます。

厚生労働省も推奨の快眠12箇条

第1条 朝起きたらカーテンを開けて、日の光を浴びる。

『朝が苦手で目覚ましが鳴ってもなかなか起きられない。』

『つい布団の中でぐずぐずしてしまう。』

なんとか頑張って起きても、

午前中はボーッとして仕事や家事に身が入らない…。

あなたももしかしたら、このように朝が苦手なタイプかもしれません。

ここでお伝えしたいのが

最強の目覚めの方法は光を浴びることだということです!

人間の体内時計は、光を浴びた瞬間からスタートします。

逆に言うと、朝に光を浴びないと、いつまで経っても体内時計は動き出してこないということです。(目が覚めても暗い部屋でゴロゴロしていても体内時計は動き出しません。)

なので、寝室のカーテンを調節することで、自然と朝日が部屋に入ってくる状況を創りましょう。

光が透けるような、薄いレースのカーテンを使用するか、もしくはカーテンを3〜5cm開けることで、部屋に光が入る量を調節します。

人間は目に光を入れることで、脳の視交叉上核で時間を感知し、『朝だよー』という指令を出します。

ポイントは、目にしっかりと光が当たるようにするということです。

また、もし部屋に窓がなくて光が調節できないような場合は、人工の光(光の目覚まし時計)を使いましょう。

身近にあるもので代用する場合、テレビから出るブルーライトの覚醒効果を利用して、起きる10分〜15分前にテレビが自動でつくようにセットするのも良い対策の一つです。

第2条 起床時間は一定にする

平日の寝不足を、休日に長く寝ることで解消しようとする人も多いのですが、体内時計をズラさないためにも、平日と休日の起床時間は一定にしましょう。

差があっても、2時間以内に抑えることがコツです。

それ以上は体内時計にズレが生じてしまうため、生活に支障をきたします。

よくある現代人のケースとして、休日に昼まで寝てしまい、夜寝る時間が後ろにズレた結果、仕事がスタートする週明けの月曜から絶不調の状態で始まる、いわゆるブルーマンデーの状態の人が多く見られます。

前日の夜に眠りに就いたのが遅かったとしても、朝はできるだけ普段通りの時間に起きる努力をしましょう。

もし、カラダが辛かったり、日中に眠気がある感じなら、仮眠(昼寝)を15時までの間に15分〜20分程度挟むことでリカバリーします。

※15時以降・30分を越える昼寝は夜間の睡眠に支障をきたすのでNG

第3条 朝食にタンパク質を摂る

良い睡眠を取るために必要不可欠なホルモンとして、メラトニンというホルモンの存在があります。

こちらも参考になります↓↓

メラトニンは、脳内の松果体において生合成されるホルモンで、良質な時差ぼけ、癌、アルツハイマー病、老化予防(アンチエイジング)、活性酸素の中和などに効く魔法の薬ということで、昨今アメリカや欧米諸国で一大ブームを巻き起こしました。

しかし、問題はこのメラトニンの分泌量が、思春期を迎える約10歳から減少してくるという点です。

つまり、私たちは何らかの方法でメラトニンの対策を取らなければ、今日より質の良い睡眠が取れることはないのです。

では、どうやったらこのメラトニンは作ることができるのかというと、朝食に”あるもの”を朝のうちに摂取することが必要です。

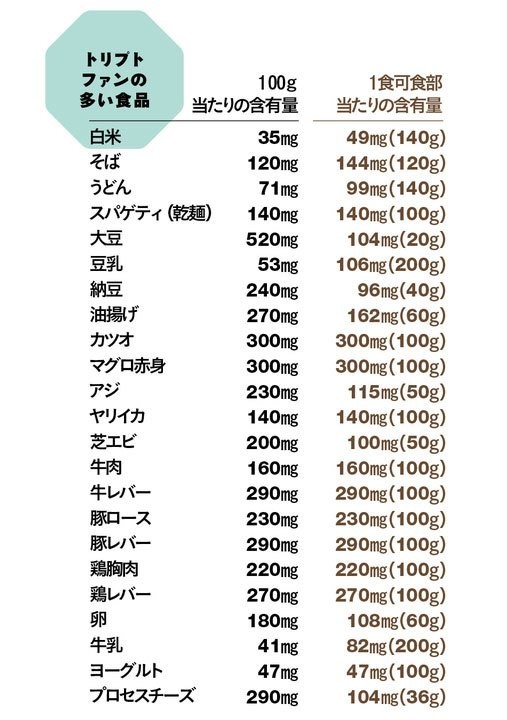

それが、アミノ酸タンパク質の一種であるトリプトファンという栄養素です。

このトリプトファンは以下のような食材に含まれているので、朝食でしっかりと摂取するようにしましょう。

朝に摂取したトリプトファンは、日中にセロトニンに変わり、夜になるとメラトニンに変わります。

睡眠の質は、朝に作られると覚えておきましょう。

第4条 昼寝は15時までに済ます

昼寝(仮眠)は必ずしも取らなければいけないものではないのですが、上手く取り入れることによって、健康を維持したり、仕事の生産性をキープする効果があります。

例えば、前日にいつもより睡眠時間が短かった場合は取り入れると、もちろん効果的なのですが、日々短い睡眠時間しか確保できない人は毎日の習慣として取り入れると良いでしょう。

昼寝を取ろうと考えた時に、以下の2つの点を守る必要があります。

1、昼寝は15時までに済ます

2、30分以内に留める

1の昼寝を15時までに済まさなければいけない理由としては、体内時計が後ろにズレてしまうためです。

体内時計がズレることで、夜の寝つきに支障をきたしたり、翌朝にスッキリ起きれなかったりする恐れがでてきます。

2の30分以内に留めるに関しては、30分以上眠ると、『深い睡眠』=ノンレム睡眠の段階に入ってしまうため、

これまた体内時計がズレてしまうため、夜の睡眠に支障が出たり、昼寝空けに頭が働かず、かえってぼーっとしてしまいます。

職場環境によっては、昼寝が取れない人もいるかと思います。

その場合は、『目を閉じる』だけでも効果がありますので、ぜひ試してみてください。

脳は目から約75%の情報をインプットし処理しています。

特に現代では、目から脳に入る1日の情報量が江戸時代の一生分とまで言われており、それくらい情報量は膨大で、外を歩けば、看板だらけですし、仕事でパソコンやスマホを使用することも多いものです。

ですので、『目を閉じる』ことで視覚を遮断してあげるだけでも、脳を休ませる効果は十分があります。

行う際は、身体の力を抜いて、ゆっくりお腹で呼吸をしてみましょう。

その際に意識をどこか遠い場所に持って行くことがコツです。

綺麗な景色や、大草原、滝、海など、自然を連想させるものにしましょう。

第5条 夕方に軽い運動習慣を!

人は夜間に体温が低くなるのと同時に、眠気を催す生き物です。

質の良い深い睡眠を手に入れるテクニックとして、体温の低下を上手にコントロールしてあげましょう。

そこで、夕方以降に軽い運動を取り入れると効果的です。

軽い運動とは、ジョギングやヨガなど、少し汗ばむ程度の有酸素運動です。

運度をすることによって、夕方に一時的に体温を上げてあげると、カラダは体温を調節しようと、夜間に下げようとする働きが加速します。

体温の下降がよりスムーズになるので、上手に運動を取り入れましょう。

注意点として、激しい運動をすると交感神経の作用が活発に働きだしてしまうので逆効果になります。

また、同様に就寝の直前に運動をするのも、交感神経が優位に働いてしまうのでNGです。

仕事が遅く終わるような人は、ストレッチを10分取り入れるだけでも効果があるのでオススメです。

第6条 カフェインは17時以降はNG

カフェインは、眠気を覚ます覚醒作用や利尿作用があるため、17時以降に摂取すると睡眠の妨げになります。

摂取してからカフェインの効果が出始めるまでは少し時差があり、例えば以下はコーヒーの例です。

・ホットコーヒー 30分~60分

・アイスコーヒー 60分~90分

摂取してから、大体4~6時間はカフェインが身体に作用しています。

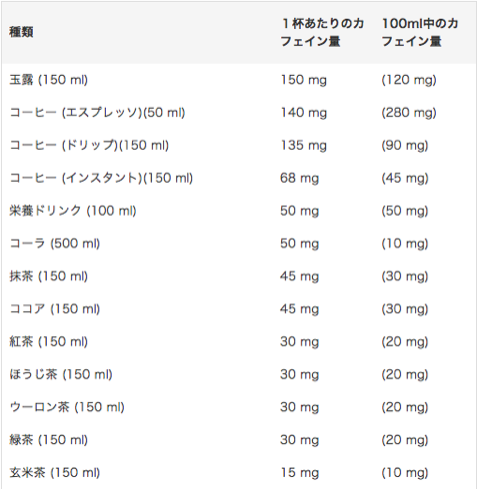

コーヒー以外にも様々なものにカフェインは含まれているので以下の一覧で確認してみましょう。

人によっては、あまり睡眠に影響の出ない人もいますが、カフェインが含まれている飲み物は、時間帯を選ぶ事がとても大切になります。

ただし、逆にカフェインにはメリットもあります。

カフェインには、交感神経を刺激する作用があるので、例えば、昼寝に入る前にカフェインを摂取しておけば、起きる頃に作用し始めるため、スムーズに目覚める事ができ、午後一番に集中力を発揮することができます。

また、胃液の分泌を促進する効果もあるので、食事の前後に摂取すれば、消化を助けてくれるでしょう。

カフェインのメリット、デメリットを理解して、日常で上手く使っていきましょう。

第7条 夕食は最低4時間空ける

夕食は就寝の4時間前までに原則済ませましょう。

なぜ、4時間前なのかというと、各食べ物の消化時間を例は以下の通りです。

・野菜 約2時間半(生野菜は消化にもっと時間がかかる)

・ご飯、パン 約3時間

・魚 3時間(これも生魚は消化が悪い)

・肉や揚げ物 4時間

調理の仕方でも変わりますし、消化能力には個人差はありますが、最低でも4時間は必要です。

お腹に物が残っている状態は、寝ている間でも胃は消化活動を続けるため、体の修復の方へエネルギーが使われなかったり、脳が興奮してなかなか寝付けなかったりするので、

結果浅い眠りとなるので睡眠の質を著しく下げる要因となります。

【番外編 夜遅くに食べなければいけない人の対策】

この場合は、『桑の葉の茶』をオススメします。

※ネットショップで調べれば沢山出てきます。

桑の葉は、古来鎌倉時代から薬草として用いられてきたものなのですが、食前の20分前に飲んでおくと、成分のDNJがブドウ糖と吸着して、本来腸で吸収されるはずの糖分を抑制してくれるので、血糖値が上がるのをコントロールしてくれます。

要は、血糖値を下げてくれるので、寝る前に飲むと胃の負担を減らすことができますし、ダイエットの効果(太りづらい)もありますよ。

第8条 たばこは2時間前までに済ます

お酒やカフェインを含む飲み物と同様、タバコも寝る直前に吸うと睡眠を妨げてしまいます。

吸った直後はリラックス効果があるものの、その後は一転して覚醒効果が数時間続きます。

実験によると、喫煙者は非喫煙者に比べ、寝つくまでに約5分長く時間を要し、さらに睡眠時間は平均14分間短く、深い睡眠が14%少ないという結果が出ています。

タバコの中に含まれるニコチンは、脳の覚醒させ、身体全体の血管を収縮させるため、血圧の上昇や脈が速くなるなどの変化を及ぼします。

ニコチンが体内で分解され、半減するまでには約2時間かかります。

そのため、寝る2時間前にタバコを吸っても、ニコチンの半分は残っているため、寝つきが悪くなり、睡眠中に目が覚めやすくなってしまうということです。

※原則タバコは健康に悪いので吸わないが吉

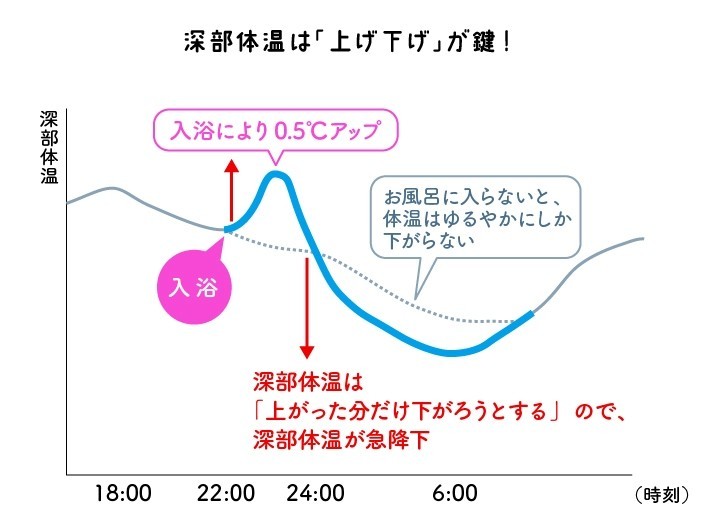

第9条 就寝2時間前に入浴の習慣を!

第5条でも睡眠と体温の関係性について書きましたが、入浴は寝る直前に入ると、体温が下がりきらず目が冴えてしまうので、逆効果になります。

身体の体温調節のメカニズムを上手く利用して、2時間前にお風呂から上がると寝たい時間にちょうど深部体温は下がってきます。

お風呂も40度前後のお湯にゆっくり15分ほど浸かるのが理想です。

湯船に浸かる習慣がなくシャワーだけの人も多いと思うのですが、その場合、できるだけ足首や手、首筋など体の表面にある動脈に当ててあげると、身体は温まりやすいです。

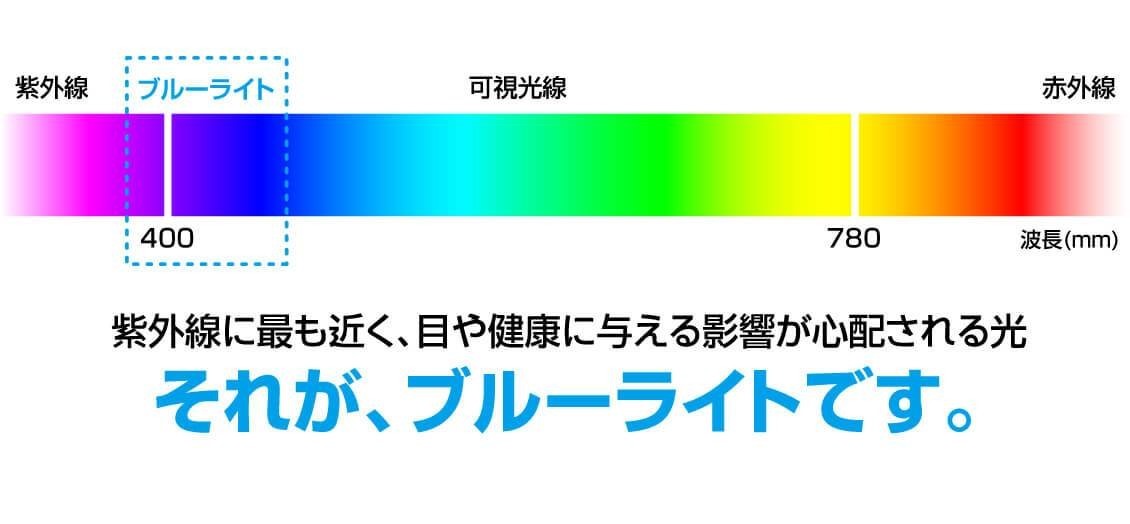

第10条 夜間は暖色の間接照明に切り替えよう!

光の特性で、とくに睡眠への影響が大きい要素は、明るさ(輝度)と光の色(色濃度)です。

青白い光は目覚めに効き、赤い光は眠りを誘います。

睡眠と光を語る上で大切なのがブルーライトです。自然光にも含まれている、色彩を表現するためには欠かせない可視光線の要素の1つで、目の奥にある網膜にまで届く強いエネルギー性を持っています。

最近の研究では、ブルーライトに長時間さらされると、目の疲れをはじめ、肩こりなどの眼精疲労、体内時計リズムのズレ、不眠などを引き起こす原因になるとも言われ、目や健康に与える影響が心配されています。

なので、夕方からのリラックスタイムは、赤みがかった照明がおすすめです。赤色灯や電球色のあかりは眠気を誘うため、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を促進します。

脳の体内時計に刺激的な光が差し込まないよう、日が落ちて暗くなったら、間接照明がベストです。読書時は本だけを照らすスポットライト、寝る直前には、恐怖を抱かない程度に足元照明だけつけるのが理想です。

ちなみに、例えば夜間にスマホなどのブルーライトを1時間見ると、脳は濃いエスプレッソを2杯飲んだ時と同じくらい覚醒すると言われています。

それくらい、光は睡眠の質に影響を与えるものなんだと覚えておきましょう。

第11条 寝酒は厳禁

寝酒は眠れない人が睡眠導入剤のようにしようとする人も多いのですが、アルコールを分解する際にカラダは内臓を働かせるため、体が活動状態になってしまい深い眠りが減少します。

しかも怖いのが、ベッドに入る前の寝酒は習慣化すると次第に量が増えていき、アルコール依存症にもつながりやすく、1日当たりのアルコール摂取量が40gを超えると、アルコール依存症になるリスクが高まるとされています。

【アルコールは何時間空ければ良いの??の謎について】

アルコールの分解に関しては、その人の体重によって処理の早さが異なります。

計算式も細かくあるのですが、ビール(500ml)1本のアルコールの消化時間を、日本人の平均体重で考えると

男性(68kg)で3時間

女性(53kg)で4時間

これが平均になります。

第12条 就寝1時間前は脱ブルーライトを!

第10条でも触れましたが、ブルーライトとは波長が380~495ナノ(ナノは10億分の1)メートルのテレビやパソコン、スマホから出る青い光の事です。

光の中で紫外線に次いで強力なエネルギーを持ち、睡眠に必要な『メラトニン』というホルモンの分泌を妨げてしまうため、睡眠の質を低下させます。

また、網膜まで届くため眼病を引きおこすリスクもあると言われています。

夜間のブルーライトはエスプレッソコーヒーを2杯飲んだ時と同じ脳の覚醒状態になるため、思ってる以上に睡眠の質を低下させます。

逆にこのブルーライトは朝浴びることで、脳の覚醒を早めることもできるので、メールやLINEなどの返信を夜間ではなく朝に行うと良いでしょう。

現在ではブルーライトをカットする眼鏡や、スマホ自体にブルーライトの遮断モードが搭載されているので、上手に使ってみましょう。

まとめ

- 睡眠負債を把握すること

- 7時間睡眠アメリカで発表されている主流の睡眠時間

- 快眠12カ条で睡眠の質をあげよう!

12箇条の内容を

全て取り組むのが大変な方は

まず、3つほど選んで

取り組んでみることをおすすめします。

ぜひ取り組んでみてください。

今日の内容が

あなたのお役に⽴ったら幸いです。

睡眠と中医学の専門家

依田恭平